Esto es casi como esa mujer que tras su muerte nadie se apiadó de ella; ella misma se recriminó con dureza en su último aliento. O como aquel hombre que murió la tarde misma en que cantó por primera vez para sí mismo; escuchar las notas le pareció, como nunca antes, un grato vendaval al que no se opone resistencia. O ése que, encapuchado, recibió muerte de bala en un campo largamente florido; al final, al pie del horizonte, alguien silbaba trotando cuesta arriba, alguien más iba dejando huellas húmedas, nada borrosas por cierto. O esa otra chica que quiso morir antes que se presentaran en su casa aquellos que la ejecutarían; había sido acusada de cantar a todas horas, incluso lo hacía sin emitir sonido alguno: su cabeza era una nota musical prolongada, diáfana. O aquel que acabó en la cajuela de un auto, con la boca tremendamente abierta; dicen los periódicos que por el gesto pedía piedad; otros, que llamaba a su madre, que había muerto algunas horas antes y, sin embargo, él lo desconocía. O ese muerto que apareció, una mañana, en la puerta de su casa, ahogado en licor, con un libro de poemas desastrosos en el pecho, que quizás había estado leyendo en el momento de su deceso; se supo después que era una mujer, y no un tipo como se presumió de pregón en pregón, de calle en calle, de palabra en palabra dicha con escarnio. O ese otro que prefirió prenderse fuego un domingo en una plaza pública, justo frente a la fuente donde días atrás había presenciado un enrojecido atardecer; la versión más conocida aludía a un desenfreno propio de un esquizofrénico, pero algunos se han atrevido a señalar que se quitó la vida porque ese día había sido expulsado, condenado a residir en otro lugar, distante, yermo. O el que murió perseguido, cansado, agobiado, vilipendiado, desnudo, triste; nadie supo que se acobardó en el último momento y entonces, sólo entonces saber que moría le pesó como un fardo gigantesco. O la vieja que quiso alcanzar la otra acera y a media calle fue alcanzada por una explosión de una fábrica cercana; alcanzó a persignarse, dicen. Todo esto y más, mucho más se dice –me lo han contado, jurado casi–, con detalle y sobrada elocuencia, en cualquier borrachera digna de llamarse así….

“Un temblor de sal hereditaria / bautiza mis huesos; un ropaje / de ardientes llagas me asegura / el silencio. Viene la costumbre / con su espina a traspasar mi lengua”

Rubén Bonifaz Nuño, “La flama en el espejo”, –1–

(Siempre que recuerdo la historia del novelista húngaro Sándor Márai, me parece acercar los pies al abismo. El gobierno estalinista de su patria prohibió la circulación de sus libros, y tampoco pudo ya publicar nada ni en los periódicos ni en las revistas, lo que significaba cortarle de un tajo certero la lengua y dejarlo mudo. Mudo y en el vacío, escribiendo para sí mismo, en la soledad, sin que sus palabras pudieran alcanzar ningún eco, además de que se encontraba ya encerrado dentro de su propio idioma, el húngaro, que nadie entendía más allá de las fronteras, un doble círculo de aislamiento, una doble reja. Entonces se fue al exilio, y sus libros, hoy traducidos a todos los idiomas y admirados universalmente, no se conocieron sino después de su trágica muerte en Estados Unidos.

He pensado otra vez en el infortunio de Sándor Márai, ahora que el gobierno de Nicaragua ha prohibido un prólogo mío a una antología de Carlos Martínez Rivas, el gran poeta nicaragüense tan desconocido, muerto hace diez años, que el diario El País de Madrid iba a publicar en un libro de edición masiva. –El País y el responsable de la colección han decidido, por esta medida, ya no publicar el libro–.

Este fragmento pertenece al texto “El cuchillo en la lengua” del escritor Sergio Ramírez, aparecido en La Jornada Jalisco, en su edición de hoy.)

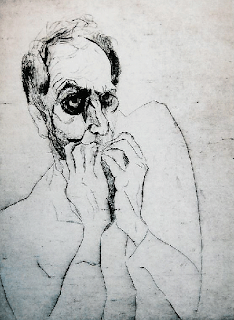

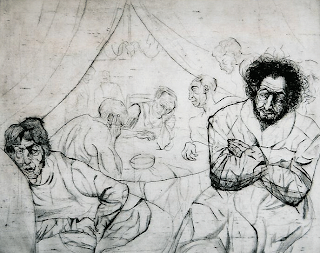

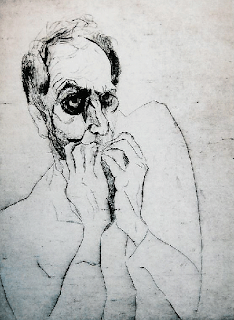

Imagen: www.estudio13.com