La muerte aparece de pronto en el camino. A media calle, detenida, con un cigarro en la boca asume su pose seductora. No siempre avisa de su llegada. Congrega miradas, atesora palabras de misericordia y dolencia. Hace, como si cualquier cosa, una parada en una esquina indistinta, y desde allí fija la atención en quien pronto la acompañará de aquel lado del telón: porque monta un escenario para actuar y sin saberlo, los más aplaudimos ante su espectáculo, sin considerar si somos víctimas o simples espectadores ávidos de un nuevo desenlace. La muerte es así, escurridiza, latente, invencible, agobiante. Cuando abre sus alas, la envergadura es de tal talante que sucumbir a sus pies sería el acto más lógico, el esperado, el único, el insalvable.

El Negro desde hacía tiempo que buscaba un hueco disponible en su regazo: le dolía la vida, le dolía el cuerpo, le dolía respirar, le dolía vivir-morir a un mismo tiempo. Ella lo había merodeado, cercado por largos doce meses: la vio venir, la supo, la esperó con temor, con un miedo que no se le borró del rostro aun cuando ya había dejado de respirar. Le dolía malamente por lo que dejaba, por lo que ya no podría hacer, por lo que siempre pensó qué haría después, por esa orilla irreal donde desfilan proyectos, sueños, ilusiones, esperanzas; fe en algo que no tiene forma y, sin embargo, de algún modo se palpan sus orillas, se adivina su centro, se da sin mucha complicación con su volumen, para aprehenderla.

La muerte tiene una potestad inaudita, milenaria: nadie escapará de sus palabras envolventes, nadie lo hace hoy, nadie lo hizo nunca. Recuerdo que de niño, antes de dormir –sin una pizca de ínfula o arrogancia– muchas noches pensé en qué sería de la vida si yo moría, y en qué sería de mí de ahí en adelante. La angustia me acompañaba de un lado a otro de la noche. Por muchos años me pregunté lo mismo; hasta que comprendí que la vida nada tiene que ver con la muerte: ambas son dos cosas totalmente distintas aunque una, en una mengua extrema, devenga la otra. Es como el gusano cuando deja de serlo y entonces aletea una mariposa. La metamorfosis es imperceptible, delicada.

Aquella tarde medio nublada en que bajaron el ataúd de El Negro unos metros en la tierra profunda, supe, sin saber cómo, que a sus treinta años había vivido la vida toda que le estaba deparada, y que de ahí en más, de haber logrado sobrevivir, él no habría sabido cómo sobrellevar los días de más que se le presentaran. El Negro sostuvo muchas peleas en esas tres décadas, pero perdió, agotado, exhausto, enflaquecido hasta la desgracia, desolado, la batalla que lo hubiera encumbrado: la que lo enfrentó con la muerte que, como toda una señora que se respete, un día, a media calle, lo esperó, lo retó, lo sacudió, lo abrazó para ya no soltarlo.

“¿Tú me dejas aquí o partes conmigo? / ¿Estoy dentro de ti o es que me llamas? / ¿Vives única en mí o encuentro el mundo en ti, / contigo? // El orden de las cosas en que te amo, / ¿dónde empieza o acaba? / Ahora está el silencio aposentado / en la rosa del aire / y un árbol cerca trina entre los pájaros / para sombrar tu sueño, ¿o es mi sueño? // ¿Es esta una prisión o acaso el vasto cielo / empieza aquí donde tus pies / tocan juntos la tierra, o es la luna?”

Isaac Felipe Azofeifa, “Poema VI”

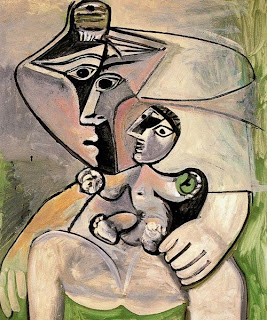

Imagen: arteysalidad.blogspot.com